SAKE TOPICS

学校祭と坂口謹一郎先生

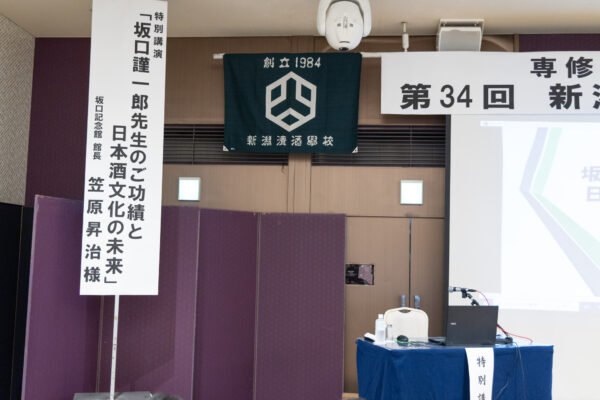

2025年8月7日。新潟市のANAクラウンプラザホテル新潟で新潟清酒学校の学校祭が開催された。

1984(昭和59)年に開校し2024年に40周年を迎えた新潟清酒学校の学校祭は、初代校長の嶋悌司さんの発案により、創立当時からの伝統行事として年に1回、学校祭を開催している。コロナ禍での中止を経て、今年34回目を迎えた。

在校生と同窓生が一堂に会し、卒業から3年を迎えた同窓生が体験発表のスピーチを行う。

挨拶をする県清酒学校第5代校長の渡邊健一さん

教育協会長として挨拶する県酒造組合会長の大平俊治さん |

来賓祝辞を述べる県醸造試験場長の青木俊夫さん |

校歌斉唱、渡邊健一校長と大平俊治教育協会長の挨拶、県醸造試験場の青木俊夫場長の祝辞の後、36期生15名(15蔵)、35期生1名の体験発表が行われた。コロナ禍で一年間の休学を余儀なくされた卒業生たちだ。

二班に分かれて壇上に上がり、体験発表をする卒業生たち

二班に分かれて壇上に上がり、体験発表をする卒業生たち

ステージに上がった卒業生たちは緊張の表情で同期のスピーチを聞きながら、自身の出番を待つ。

16名の体験発表のテーマは――

「リーダーとして」

「原料米調達の難しさ」

「清酒学校卒業と未曾有の感染症を経て」

「うまい酒の舞台裏――見えない工程が支える品質」

「出会いの大切さ」

「管理職になってからの取組と悩み」

「清酒学校を卒業して」

「清酒学校で得た学びと成長」

「三年間の体験と卒業後職業生活の中で発見したこと」

「私の卒業後を振り返って」

「県内産の原料米を巡る需要と品質の変化」

「当たり前ということ」

「好きこそものの上手なれ」

「男性の育児休業取得について」

「清酒学校卒業後の変化」

「清酒学校を卒業し変わったこと、今後変わるべきこと」

創立当時は造り手の後継者育成が主目的だった清酒学校だが、現在では製造に限らず、瓶詰めなどの製品、営業など多岐に渡る分野で新潟清酒業界に関わる人たちを受け入れている。

今回の発表者の職種もさまざまで、テーマを見てもわかるように、酒造りから製品・出荷に関すること、人との関わり方や働き方、酒文化の継承など、さまざまな視点から卒業後の3年間を振り返り、それぞれの言葉で思いを語った。

聴く側の在校生はもちろん、同窓生たちも現状と重ねながら、自分の行動を振り返る貴重な時間となっただろう。

業界外の私としては、1本の、安全でおいしい日本酒を私たち消費者に届けるために、多くの人たちがさまざまな形と思いで関わっていることを再認識した。

体験発表後は、上越市の坂口記念館の笠原昇治館長による特別講演『坂口謹一郎先生のご功績と日本酒文化の未来』が行われた。

坂口記念館館長の笠原昇治さん

坂口記念館館長の笠原昇治さん

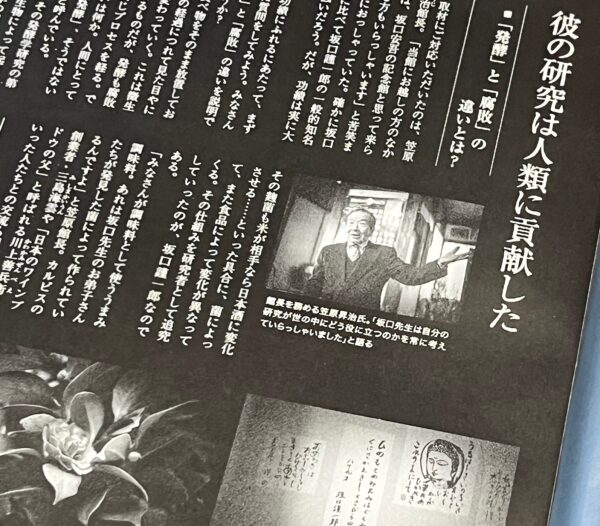

講演ではさまざまなエピソードを交えて、坂口謹一郎先生の偉大な功績と人となりを紹介

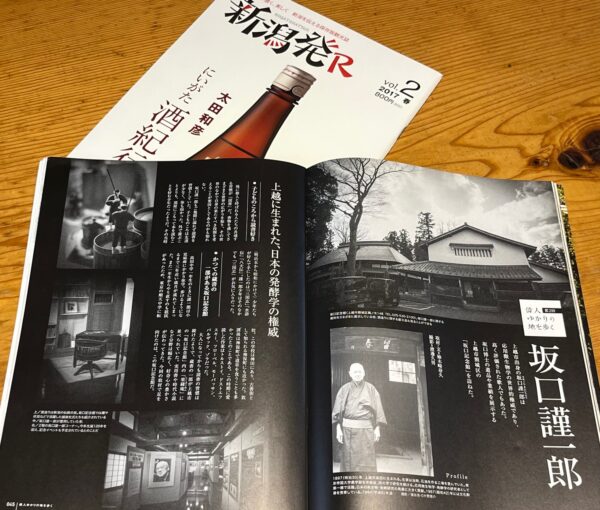

1897(明治30)年に上越市高田(旧高田市)に生まれ、発酵学の世界的権威として知られる坂口謹一郎博士。発酵の研究を通して、世界に類を見ない日本酒の製造方法や奥深さなどを『日本の酒』をはじめとする名著で紹介し、「酒博士」としても酒造関係者から崇拝されている。

かつて『新潟発R』の連載「偉人ゆかりの地を歩く」で坂口謹一郎氏を取り上げた。

『新潟発R』2016冬・3号「偉人ゆかりの地を歩く第2回」より(撮影 渡邊久男)

ライターの柚木崎寿久さんが坂口記念館で笠原さんに話を伺い、執筆。

先生が子どものころから読書好きだったこと、その本の一部が記念館に展示されていること、現在食品から医療まで幅広い分野で坂口先生の偉業が脈々と息づいていることを紹介し「それは人類に貢献しているといっても過言ではない」という言葉で締めくくっている。

坂口記念館へは上越ICまたは柿崎ICから車で約30分。電車利用の場合は上越妙高駅からタクシーで約30分

上越市頸城区にある坂口記念館は、坂口先生が太平洋戦争末期から戦後に疎開生活を送った別宅、楽縫庵(らくほうあん)跡地にある。この地は越後杜氏集団の一つ、頸城(くびき)杜氏を輩出した地でもある。坂口記念館は坂口先生の功績を紹介するとともに、頸城杜氏をはじめとした越後の酒造り文化を伝える観光施設だ。

さらに酒造りのみならず、発酵に関わる人たちの聖地でもある。

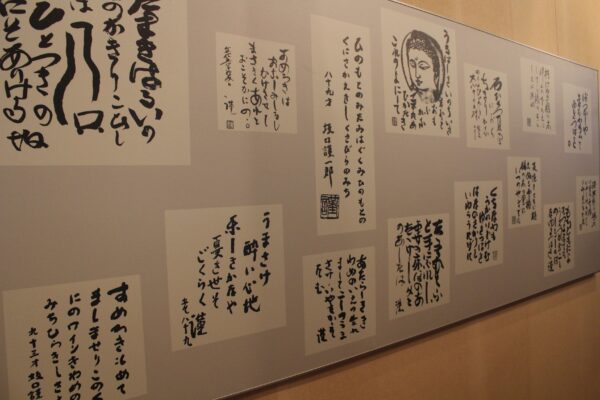

本館の「酒杜(も)り館」では先生の功績を伝える著書や、歌人としての一面も持っていた先生が詠んだ歌の数々も展示されている。酒造りの貴重な道具や頸城杜氏の歴史、酒造り唄などにも触れることができる。

先生が疎開中や戦後に利用し、戦後「楽縫庵」と名付けられた囲炉裏のある空間を再現した「楽縫庵」では、上越の地酒を試飲(有料)することもできる。

坂口先生に出会ったことで酒造りの世界に入ったという黄綬褒章を受章した名杜氏、故山川譲さん。実家がかつての楽縫庵と近所だったことから、先生から酒の話を聞くうちに酒造りの世界に魅かれ農業から転身したと、かつての取材で語っていた。坂口先生から直接聞いた酒の話は、どれほど魅力的だったのだろうか……。

坂口記念館には先生が保存育成に努めた新潟県の木にも指定されている雪椿が約190本植えられている雪椿園がある。

特別講演で笠原さんは、先生が雪椿を植え、育てた思いを紹介してくれた。

「米どころであっても、いつか米余りの時代が来る。そのときは雪椿の苗を売って産業にしてほしいというのが先生の願いでした」

記念館では雪椿と徳利が描かれたオリジナルのお猪口も販売している。

記念館では雪椿と徳利が描かれたオリジナルのお猪口も販売している。

記念館を訪ね、先生の功績にふれながら、ゆっくりと日本酒、そして発酵の奥深い世界に浸ってみたい。

笠原さんの特別講演の後は、今回体験発表をした36期生司会進行による懇親会が開催された。

懇親会で乾杯の挨拶をする教育協会副会長・県酒造組合副会長の峰政祐己さん

久しぶりに集まる同期の和気あいあいとした雰囲気、ここぞとばかりに先輩に酒造りについて質問をする後輩たち、清酒学校の先生と思い出を語り近況を報告する姿……。年に1回開催されるきっかけにではのシーンが会場の端々で見られた。

6月に執り行われた入学式後の集合授業で「文章による自己表現 手紙の書き方」を担当している私にとっても忘れられない出来事があった。今年担当した1年生たちが「あれから、一筆箋を書きました!」と笑顔で報告に来てくれたのだ。酒造りとは直接関係のない授業ではあるが、手紙やはがきをほとんど書かないと言っていた彼らが、授業をきっかけに行動を起こしてくれたことが、とてもうれしかった。

これから始まる来季の酒造りに向けて、酒造業界の人たちが他から刺激を受けてエネルギーを注入する。学校祭はそういう場でもあるのだろう。

坂口博士が生まれ育った新潟の地で酒造りに関わっていることを誇りに、来季もおいしい新潟清酒を、お願いします!

撮影協力(学校祭):吉澤義孝(清酒学校年間講師)

ニール

(『cushu手帖』『新潟発R』発行元)

高橋真理子